「その子らしさ」を愛おしく思えるようになるまで⑥ 〜「尊重すべき一つの特性」〜

- えがおのたね

- 2025年9月15日

- 読了時間: 3分

幼少期の息子は、衣服や排せつなど様々なこだわりがありました。

そして、自分の思い通りにならないと、パニックになる…。

そんな、生きづらさを抱えていました。

彼のことを少しでも理解したくて、発達のドクターや心理の先生のもとへ通いました。

(息子をASD(自閉スペクトラム症)と診断したW先生は、10年以上たった今でもお世話になっています。)

私は先生に、靴や服、排泄のこだわりで困っていることを伝えました。

先生は、

「壊れた靴も、紙パンツも本人にとっては必要なものなんだよね。

でもそれで困るようなら、親の思いを伝えていくのも大事かもしれないね。」

とアドバイスしてくれました。

そしてこんなことも…。

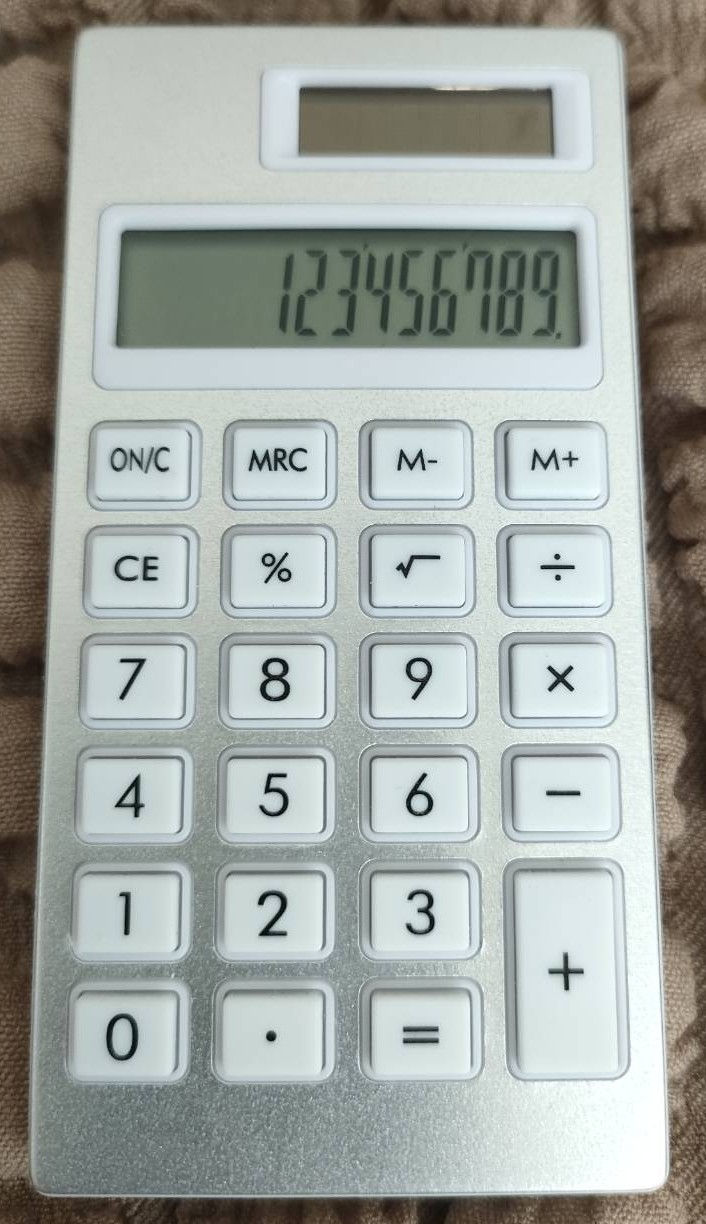

診察中、先生の机に電卓があるのを見つけた息子。

すばやく手に取ると、ひたすら、

「123456789」

と、「数字を打っては消す」を繰り返し始めました。

先生はそれを見て、

「自分が押した数字が出るのが楽しいんだね。そこにある種の『美』も感じているんだろうね。」

と言いました。そして、

「ASDの人は、私たちとは異なる感性を持っている。その『違い』を楽しめるようになるといいね。」

と教えてくれました。

また、3歳ごろには、心理の先生とこんな会話がありました。

私:うちの子、ドアやエレベーターの方にばかり行って、お友達に全然興味をもたないんですよ。

先:そうですか…。

実はこの前、ADHD(注意欠如・多動症)の子のお母さんが、

「うちの子、落ち着きがなくって。」

と、言われて。私は、

「『まあ、特性ですからね…。』ってお伝えしたんですけど…。」

それを聞いて私は、

「『変わるもの』と『変わらないもの』がある。」

ということに改めて気づかされました。

W先生も心理の先生も、それからもずっと、

親の「なんとかしなくては…。」という思いには寄り添いながら、

「自閉症は、『なんとかしなくてはいけない問題』ではなく、『尊重すべき一つの特性である』」

という事を、教え続けてくれました。

先生方の言葉を聞いて私は、

「自閉症についてもっと知りたい」

と思い、本やセミナー、動画などで学び始めました。

それから心理の先生のもとで、発達テストも受けました。

息子は、ワーキングメモリー(情報を一時的に記憶しながら処理する能力)は「平均〜平均以上」。

それに対し、言語理解(言語を使って概念を理解し、それを他の人に説明する能力)が「非常に低い〜低い」という結果でした。

私はそこではじめて、

「言葉での理解が難しい彼が、周囲で起きていることの意味が理解できず、物事の見通しも立てづらいこと。

それゆえ、自分の記憶を頼りに、『以前と同じ』ことを心の支えに毎日を過ごしている。」

ということに気づきました。

「以前と『同じ』にこだわる。違うとパニックになる。」

そんな息子の行動の理由が分かると、少しずつその気持ちに寄り添えるようになりました。

そして、そのように理解が深まると、「なぜ分からないのだろう?」と、息子に対して思うのではなく、

「どのようにしたら伝わるのだろう?」と、こちら側の問題としてとらえられるようになりました。

私が、「わが子らしさ」を愛おしく思えるようになった理由の一つは、

「その子自身への理解が深まったこと」が大きいと感じています。

次回は、もう一つの理由についてお伝え出来たら。と思います。

コメント