「その子らしさ」を愛おしく思えるようになるまで③ 〜いつも笑顔でいられる環境作り〜

- えがおのたね

- 2025年8月1日

- 読了時間: 2分

更新日:2025年8月5日

2歳半でASD(自閉スペクトラム症)と診断された息子。

その時点で、「普通級に行くのは難しい。」と言われました。

そしてその頃やっと、「あか」「あお」と、初めての言葉がでました。

ただその後も、オウム返しやテレビで見たフレーズの繰り返しで、意味のあるやり取りはなかなかできるようになりませんでした。

そして、かしの木学園や松原学園に通っていた頃、数々の強いこだわりに悩まされました。

・毎日同じ服しか着られない。

・古い靴に穴が開いても新しい靴が履けない。

・紙パンツにこだわり、パンツを履かない。

・絵本は、自分の指さした順番通りに読まないとパニックになる。

・寝ている時にしか爪切りや散髪ができない。

育てづらく、本当に大変な日々が続きました。

通っていたOT(作業療法)の先生に相談すると、

「様々な理解が進んで、『こだわりが強くなる』という面もあるが、

『環境調整がうまくいっていないから、こだわりが強くなる』というのが一般的。

本人が不安だからこそ、こだわりが強くなる。

A君(息子)が『いつでも笑顔でいられる環境作り』を意識することが大切だと思う。」

と、話してくれました。

その言葉を受け、私は、

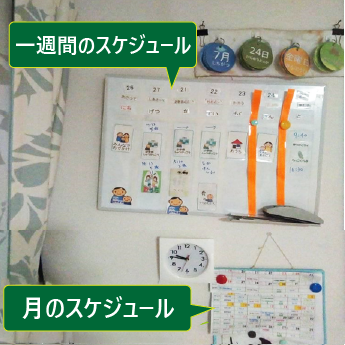

〇一カ月の予定と一週間のスケジュールボードを作り、本人が見やすいところに貼る

〇運動会などの行事は、絵を使ったわかりやすいプログラムを作る

〇歯磨きや医療行為など、「嫌でもしなくてはならないこと」は、「なぜそれをするのか?」

「どのようにするのか?」を、事前に絵や文字を使って説明する

〇棚や引き出しに写真を貼り、おもちゃや洋服の場所を分かりやすくする

など、本人が見通しを持てるように。また、様々なことを理解して行動できるように環境を整えました。(スケジュールボードなどは、中学生になった今でも続けています。)

息子は、それらの視覚支援を本当によく見ています。

時間や概念。抽象的な物事の理解が難しい彼にとって視覚支援は、

「いつ」「どこで」「なにをする」

ということがわかり、何度も自分で見て確認することができる大切な手がかりなのだと思います。

次回は、「彼の様々なこだわりにどのように対応してきたのか。」をお伝えできたら。と思います。

コメント